こんにちはクエ美です。

今日は、お弁当にも入れている

可愛い形の卵焼き(蒸し卵)の作り方を紹介したいと思います♪

蒸し卵作りに使った道具

使用したのは、こちら

セリアで購入した

『シリコン スイーツモールド』です。

焼き菓子やチョコレート、シャーベット、氷などを作る時に使用するためのシリコン製の型です。

花、ハート、星の3種類の形が作れます。

蒸し卵の作り方

①サラダオイルを塗る

シリコン型に、薄くサラダオイルを塗ります

この時に角の方までしっかり塗ると、できあがった時に卵がはがれやすいです

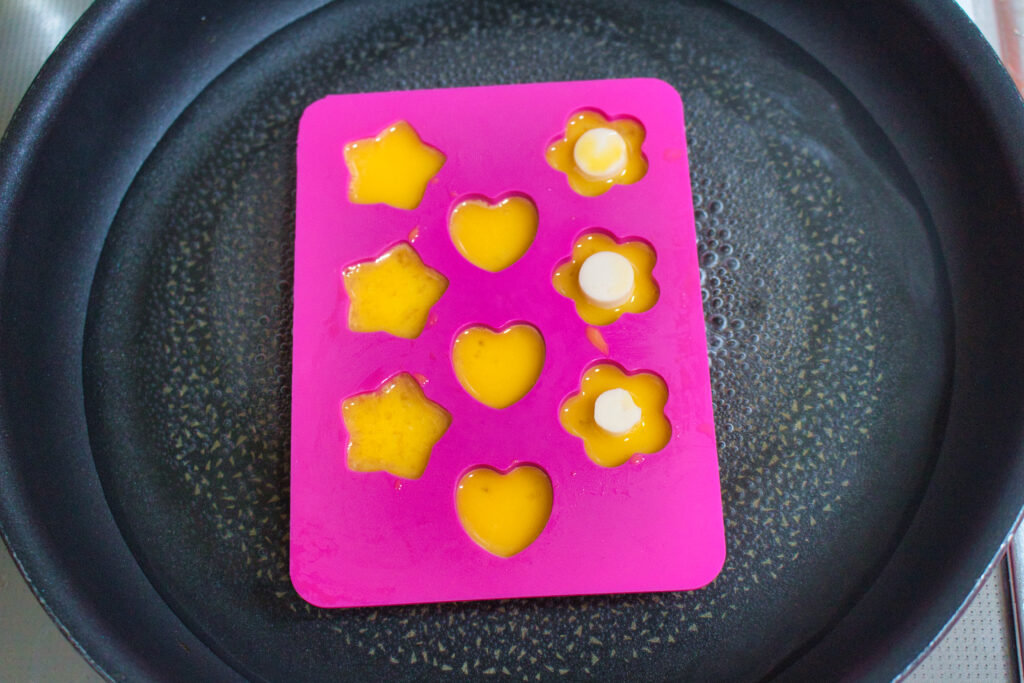

② 卵液を入れる

卵を溶いて網で濾した後、お好みの味付けをしたものを、型に流します

お花の中にソーセージを入れる場合は、小さく切ったものを立てて、周りに卵を流します

③フライパンにセットする

フライパンに1㎝くらいの水を入れ、沸騰させたところに②を入れます

④加熱する

弱火にして蓋をして3分加熱、そのまま3分間放置したら、完成です

出来上がり♪

別の型を使えば色々な形ができる♪

違う型を使って同じように作れば…

(こちらはダイソーで購入)

こんな可愛い卵焼きができちゃいます♪

ケチャップを塗るとこんな感じ♪

お弁当に入れても可愛い💕

最後に…

シリコン型で蒸し卵を作れば、型が柔らかく変形し、卵の取り出しが簡単!

1個分の卵があれば作ることができ、お弁当や朝ごはんにとっても便利ですよ✨✨

100均にいろいろな型が売っているので、いろんな形を作ってみて下さい!

薄焼き卵を使った可愛いアレンジの方法はこちらから↓↓

【薄焼き卵アレンジ】お弁当の隙間うめに。可愛い&簡単おかず8選!

こんにちは。クエ美です。

お弁当を入れる時、卵があると、おかずの一品として隙間を埋めるのにとても助かりますよね!

でも、卵...

お弁当にぴったり!ちくわアレンジはこちら↓↓

【ちくわの飾り切り】ちくわアレンジ7選!お弁当の隙間うめに。可愛い&簡単おかず

お弁当の隙間が埋まらない時に意外と役に立つのが「ちくわ」。

味がついているのでご飯のおかずにもなるし魚が手軽に摂れるので...

きゅうりも可愛くなります♡

映える!おしゃれな きゅうりの飾り切りテク6選!

こんにちはクエ美です。

生のままでも食べられるきゅうり。朝のサラダにもお弁当にも夜ご飯の付け合わせにも、晩酌にもとても便...

豚肉の生姜焼きが固くならない方法も解説しています✨

【お弁当にも!】豚の生姜焼きが固くならない方法とは?5つのポイントでお肉柔らか~♪

おはようございます。クエ美です。

ガッツリ💪豚の生姜焼き弁当。

お店でも、家でも定番のお弁当メニューですよね♪でも...